專屬客服號

微信訂閱號

全面提升數據價值

賦能業務提質增效

摘要:近年來,資本的熱捧和人工智能的興起,帶動了各種新技術的發展,無人駕駛就是其中之一,被麥肯錫稱為“決定未來經濟的顛覆性技術”。9月22日,國家智能網聯汽車(武漢)測試示范區正式揭牌,深蘭科技、海梁科技、百度拿到全球首張自動駕駛商用牌照,武漢率先在全國開展無人駕駛商業化應用的第一步。本文主要分析無人駕駛技術的發展歷程、市場趨勢及目前存在的挑戰。

無人駕駛汽車又稱電腦駕駛汽車、自動駕駛汽車等,主要通過車載傳感對行駛車輛的周圍環境進行識別和感知,對獲取的道路、障礙物、交通信號及車輛位置等信息進行快速的分析處理,從而控制行駛汽車的轉向和速度,可以自由的在道路上安全行駛。無人駕駛技術的等級有六個,手動駕駛、輔助駕駛、特定條件下自動化、部分模塊自動化、高度自動化和完全自動化的無人駕駛。由于城市環境帶來技術上挑戰,目前無人駕駛技術的研發停留在部分模塊自動化和高度自動化區間的狀態。

無人駕駛開始研發的時間國內外基本同步,研發路徑略有差異

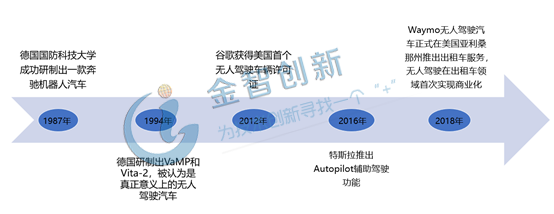

據相關資料顯示,最早的無人駕駛汽車可追溯至上個世紀80年代,德國慕尼黑的德國國防科技大學科學家團隊成功研制了一款“引領夢想”的奔馳機器人汽車,在無交通意外情況下時速達到100公里,這是最早的無人駕駛汽車的雛形;1987年,美國發明了第一臺通過傳感器自動導航的無人駕駛汽車;1994年,德國研制出VaMP和Vita-2,被大家認為真正意義上的無人駕駛汽車;2010年,意大利研制的VIAC完成駕駛汽車上的首次洲際旅行;2012年,谷歌獲得全球第一個無人駕駛車輛許可證;2016年,特斯拉推出Autopilot輔助駕駛功能;2018年,Waymo無人駕駛汽車正式在美國亞利桑那州推出出租車服務,無人駕駛在出租車領域首次實現商業化。

圖1 無人駕駛技術的發展歷程

(資料來源:公開信息整理,五度易鏈行研)

我國無人駕駛技術的研發路徑與國外不同,國內大多與高校研究院所合作研發。從20世紀80年代開始著手研發無人駕駛技術,1992年國防大學研發出第一輛無人駕駛車輛,2005年上海交通大學研發出第一輛城市無人駕駛車輛,2016年百度獲得美國無人駕駛道路試驗許可證并于2017年在北京進行無人駕駛汽車試驗取得成功。

智能駕駛規模一定程度上代表著無人駕駛,預計2020年將突破2000億元

無人駕駛技術是一門建立在信息感知、控制及執行等環節基礎上的跨行業、多學科的綜合性技術。智能汽車的基礎包括處理控制、動作執行和信息感知,智能駕駛作為無人駕駛的鋪墊,其市場發展趨勢一定程度上代表著無人駕駛的規模和趨勢。

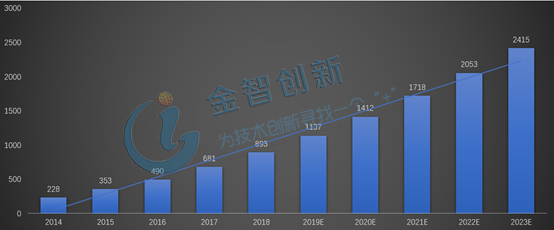

據前瞻研究院最新數據顯示, 2017年我國智能駕駛市場規模為681億元,相比于2016年上漲39%,2018年市場規模達到893億元左右,同比增長31.1%左右。預計2019年我國智能駕駛市場規模將達到上千億元,2020年將國內的市場規模將突破2000億元,2019-2023年均復合增長率預測約20.72%。詳情請見圖2。

圖2 中國智能駕駛市場規模(單位:億元)

(資料來源:前瞻產業研究院)

城市環境帶來的挑戰主要在硬件、軟件等方面

隨著各種人工智能新技術的發展及汽車制造水平的提高,無人駕駛企業也將迎來新的發展機遇,在其快速發展的同時也迎來新的挑戰,而技術上的挑戰是首要的。無人駕駛汽車硬件方面需要的提高的是如何使汽車能夠精確無誤的進行操作和路況判斷,現階段存在的難點在于感知技術,特斯拉早先一款無人駕駛汽車出現的交通事故就是因為感知系統的問題,雖然現在谷歌已經研發出激光雷達感知系統,但是由于成本問題無法量產。汽車軟件方面存在的挑戰是程序算法無法精準的識別并判斷在城市環境的路況中遇到的各種問題和無法及時作出正確有效的判斷,這就需要程序算法具備足夠的計算速度和穩定性,甚至需要人類思維方式的計算機算法程序。技術發展,法規先行。目前國際對于無人駕駛汽車的法律法規仍然不健全,一旦發生事故,無法具體展開責任認定和賠付等事項。

結語

對于無人駕駛技術的最終目的是創造出一款完全自主駕駛的汽車,而這些無人駕駛的車輛的理想場景是實現無交通事故的世界。各大汽車制造企業目前正在積極地專注于處理計劃書和傳感器的研發工作,以開發無人駕駛汽車。經過一次次技術的突破和持續性的發展后,我們在談論無人駕駛時,不再是是否能夠實現,而是何時能實現。

本文為我公司原創,歡迎轉載,轉載請標明出處,違者必究!

請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務

評論