專屬客服號

微信訂閱號

全面提升數據價值

賦能業務提質增效

摘要: 2008年金融危機以來,全球經濟低速增長、缺乏新的增長動力。據WorldBank 數據,2008-2017全球GDP增速復合增長率僅為2.14%,中國亦處在新舊動能轉換的關鍵時期。隨著科創板的推出,代表中國經濟未來發展方向的“高端制造業”開始受益,特別是半導體設備以及機器人行業,有望成為驅動我國經濟增長的新動能。

半導體是信息產業的核心,本身具有技術密集型、資本密集型、勞動密集型三個特點,是信息產業根本之所在。近些年隨著人工智能、可折疊手機等技術的突破,全球半導體行業進入大發展時期。在全球貿易摩擦頻發的背景下,我國半導體行業正處于產業升級的重要發展窗口期,大力推動半導體產業發展、盡快實現國產替代是新一輪集成電路發展的重中之重。

我國有望承接半導體第三次產業中心轉移

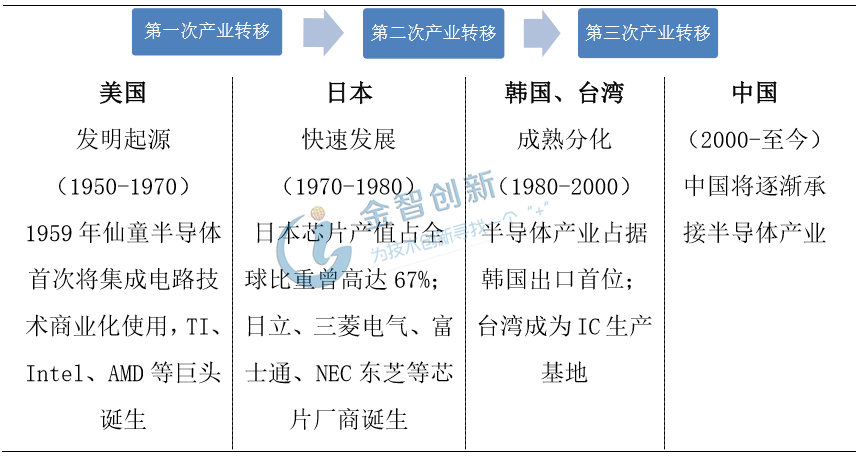

從上世紀50年代集成電路技術發明開始,集成電路的發展大致經歷了三次產業轉移,分別是美國起源、日本加速、韓國臺灣成熟分化發展,而第三次半導體產業的產能轉移有望在中國落地。

圖1 全球半導體產業三次變遷歷程

全球半導體產業消費市場重心已經偏向中國。半導體行業發展到今天,手機、平板等移動電子設備已經取代PC電子成為行業主要的增長點,中國也在2017年成為全球第一大消費電子生產和消費國。世界半導體貿易統計協會的數據顯示,中國在全球半導體消費市場的份額逐年提升,2017年半導體銷售額達到1315億美元,占全球份額31.9%。

國內半導體制造與國外差距明顯。國內半導體制造仍然由外商主導,我國企業產能遠遠低于外資企業。根據中商產業研究院的數據,2016年中國大陸晶圓產能占全球產能的11%,龍頭企業中芯國際全球市場占有率僅為6%,為同時期臺積電的十分之一;全球前五大半導體企業市場份額高達92%,整個行業處于高度壟斷狀態。

雖然國內半導體產業起步較晚,技術被國外高度壟斷,但國內具有吸引全球產業轉移的優越條件,可以吸引全球資源向國內轉移。首先,我國產業供需差距較大,制造與市場消費需求嚴重不匹配,向中國轉移產能可以更好地參與中國市場競爭;其次,國內具有低成本人力優勢,工程師數量與素質是其他發展中國家不可比擬的,具備承接產業轉移的基礎;最后,半導體產業是我國制造業升級的重要方向,國家政策的大力支持是國內產業發展的堅實基礎。

我國半導體市場潛力巨大

全球集成電路的產能正逐漸向中國轉移。在晶圓廠房方面,SEMI半導體公司預測,2017-2020三年間,全球投產的半導體晶圓廠62座,其中26座設于中國,占全球總數的42%。其中外資企業如英特爾、三星、格羅方德、IBM、日月光、意法、飛思卡爾等已陸續在中國大陸建設工廠或代工廠,向中國轉移產能;本土企業如中芯國際、長江存儲旗下武漢新芯、臺積電、晉華集成等都已在內地多個城市布局8寸、12寸晶圓廠。

在半導體設備方面,以光刻、刻蝕、離子注入機、薄膜沉積等設備為代表的晶圓加工設備占據全球設備市場的八成。其中光刻機等晶圓加工設備技術壁壘較高,單個成本高且隨著制程工藝的提升不斷上升。2018年韓國、中國大陸、中國臺灣分列世界前三大設備市場,中國以113億美元的設備銷售額超越臺灣占據第二,2019年預計中國將以173億美元位居全球第一。

我國半導體產業鏈漸趨完善

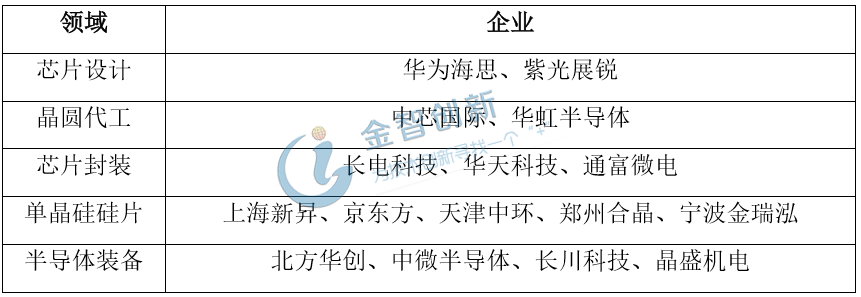

目前,我國半導體產業鏈已逐步成形,在整個產業鏈的上下游中,出現了一批較有代表性的本土企業。其中在芯片設計領域有:華為海思、紫光展銳等企業;在晶圓代工領域有:中芯國際、華虹半導體等企業;在芯片封裝領域有:長電科技、華天科技、通富微電等企業;在半導體單晶硅硅片生產領域有:上海新昇、京東方、天津中環、鄭州合晶、寧波金瑞泓等;在半導體裝備領域有:北方華創、中微半導體、長川科技、晶盛機電等企業。

表1 半導體產業各領域重點企業

(資料來源:公開資料整理)

半導體核心設備涉及國家基礎科學綜合實力的比拼,具有技術壁壘高、價值量高、研發周期長等特點,是半導體產業中最難攻克卻至關重要的一個環節。由于部分發達國家在設備關鍵技術上對中國存在不同程度的技術封鎖,技術收購、海外并購受限,中國核心半導體設備需求仍然高度依賴海外設備企業。不過,隨著我國半導體產業的崛起,以及漸趨完整的產業生態體系為實現半導體設備的進口替代、實現承接半導體產業轉移和產業崛起提供了良好的基礎。

結語

我國半導體產業國產化之路任重而道遠,基于我國龐大的消費市場、巨大的市場潛力、漸趨于完善的完整產業鏈,相信實現國產替代、產業崛起的目標并非遙不可及。

本文為我公司原創,歡迎轉載,轉載請標明出處,違者必究!

請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務

評論