專屬客服號

微信訂閱號

全面提升數據價值

賦能業務提質增效

摘要:近年來,隨著醫學科研人員對宮頸癌相關病理的不斷探索研究,并及時加大對宮頸癌細胞學篩查的普及,目前宮頸鱗狀細胞癌的發病率明顯下降,但是宮頸腺癌的發病率仍不斷上升。這是由于宮頸鱗狀細胞及其癌病變的檢出相對常見,但是對于宮頸腺癌的認知就稍顯欠缺了。本文重點分析宮頸腺癌關于HPV病毒及分子生物學的病因分析。

宮頸癌每年有超過52萬新發病例,是全球第二大女性的惡性腫瘤。宮頸腺癌的生物學行為和治療策略與宮頸鱗癌不同,其預防后效果較差。雖然越來越多的研究學者加大對宮頸腺癌的研究,但其病因尚未完全明確,并未出現有效的宮頸腺癌預防和篩查策略,且隨著社會的發展和人們性觀念的改變,宮頸腺癌患者年輕化趨勢更加顯著,嚴重的威脅著女性的健康和生活質量。所以迫切需要對其病因深入研究,尋找更加完善的預防措施和篩查策略,以減輕宮頸癌為家庭和社會帶來的負擔。

宮頸腺癌和宮頸鱗癌的區別

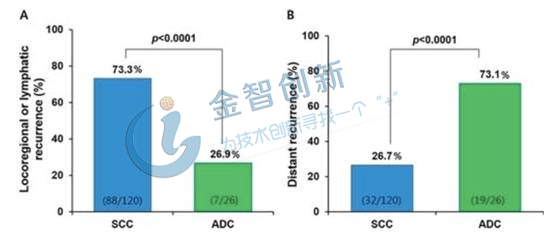

宮頸癌通過組織學類型分為腺細胞癌和鱗狀細胞癌,還有其他少見的類型包括小細胞癌、腺鱗癌及未分化癌。其中宮頸腺癌約占10%—15%,宮頸鱗癌約占80%~85%。宮頸腺癌多數起源于宮頸管柱狀上皮細胞,包括黏液腺癌(印戒腺癌和腸腺癌)和非黏液腺癌(漿液性細胞癌和透明細胞癌)及子宮內膜樣腺癌。宮頸鱗狀細胞癌分為內生型、外生型、頸管型、潰瘍型,組織學上為低分化、中分化、高分化。宮頸鱗狀細胞癌(squamous cell carcinoma,SCC)和宮頸腺癌(adenocarcinoma,ADC)相比,宮頸腺癌遠期復發的可能性更大,且預后較差。基于組織細胞學類型(SCC和ADC)的復發模式如圖1所示。

大部分研究人員認為宮頸腺癌的病因進展的難點是由于宮頸腺癌前體病變一般位于宮頸轉化區的內側面凹陷較深處,運用現有技術無法使其病變組織完整脫落,導致有效標本獲取困難。

圖1 基于組織細胞學類型(SCC和ADC)的復發模式

(資料來源:中國知網)

宮頸腺癌的病毒因素

HPV是屬于乳頭瘤病毒家族的一種雙鏈DNA病毒。多年的試驗和臨床研究表明HPV的持續感染在宮頸腺癌的發病機制中有著舉足輕重的作用,乳頭瘤病毒中參與宮頸腺癌發病機制的主要是高危型乳頭瘤病毒,并且乳頭瘤病毒的型別可能影響侵襲性宮頸腺癌的組織學亞型。

長期并持續的高危型乳頭瘤病毒感染是導致宮頸腺癌的重要機制,從最初感染乳頭瘤病毒到發展成為浸潤型宮頸腺癌大概需要10年甚至更久的時間。臨床試驗表明,大多數女性雖然感染了乳頭瘤病毒,但是由于其生理屏障起動的保護作用機制,在未來2-3年內沒有任何措施干預,乳頭瘤病毒也可能會自然消失,不會對人體造成任何病變影響。而有相對一小部分受感染的女性乳頭瘤病毒會持續感染,最終發展成為浸潤型宮頸腺癌。

宮頸腺癌的分子生物學因素

導致宮頸腺癌病變的分子生物學因素主要包括:表觀遺傳變異、基因突變、細胞凋亡。

表觀遺傳學是由人體內調控機制引發的基因表達的可遺傳變化,包括微小RNA(miRNA)調控、DNA甲基化、染色質重塑和組蛋白修飾。基因的表觀遺傳的去沉默或沉默都有可能產生類似于基因突變的結果,使宿主的上皮細胞永生化和轉化,但與基因突變不同的是表觀遺傳變異具有可逆性,該特性為癌癥的表觀遺傳治療提供了機會;基因突變是指某段基因在結構上發生堿基對組成或排列順序的突然改變,具有遺傳的效應。基因雖然非常穩定,可以在細胞分裂時進行精確地復制,但這種穩定性是相對而言的,在宮頸腺癌中基因突變的靶點很多,所以基因致癌突變率較高。其中TP53基因、PIK3CA基因、RAS基因DNA結合域在宮頸腺癌的發生和發展過程中發揮重要作用;細胞凋亡是指腫瘤組織或正常組織中細胞發育和轉化的基本特征。宮頸腺癌細胞能激活細胞的快速更新,高頻率的細胞凋亡和有絲分裂增加了細胞周期失調的發生率,所以宮頸腺癌比宮頸鱗癌復發頻率更高、進展更快。

結語

宮頸腺癌致病因素除了HPV病毒和分子生物的影響外,還包括慢性炎癥反應導致的腫瘤微環境改變和生育因素、性行為及激素水平等個體異質性。隨著社會的發展,人們對性觀念更加開發,宮頸腺癌的發病率越來越趨于年輕化。科研人員可以通過對宮頸腺癌疾病機制的不斷探索,制定出相應的預防策略并對該策略不斷的進行完善,有望在不久的將來宮頸腺癌將成為可控的惡性腫瘤。

本文為我公司原創,歡迎轉載,轉載請標明出處,違者必究!

請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務

評論